|

Der Silokanal

Die wohl entscheidendste und auch

umfangreichste Wasserbaumaßnahme im Zusammenhang mit der

Staustufe der Havel in der Stadt und Umgebung Brandenburgs

erfolgte nach dem Gesetz "Die

Verbesserung der Vorflut- und Schifffahrtverhältnisse in der

unteren Havel" vom 04.08.1904

durch den Bau des Silokanals.

Durch den vorgesehenen Neubau

der Stimmingsarche mit einer maximalen Durchflusskapazität

von 70 m3

in der Sekunde war zwar ein ausreichender Abfluss der oberen

Havel durch die Staustufe Brandenburg zu erwarten, aber die

Probleme des unzureichenden Abflusses bei Hochwasser im Raum

Brandenburg an der Havel wurden nun auf den Flussbereich

innerhalb der Stadt verlagert.

Die Hoffnungen auf eine effektive

Hochwasserableitung um Brandenburg herum durch den am Ende

des 18. Jahrhunderts angelegten 7,5 m breiten Silograben erfüllten sich

nicht. Dieser Graben bekam seinen Namen von den von ihm

durchschnittenen ehemaligen Silowiesen. Er zweigte in Höhe

der heutigen Watstraße / Kurt-Wabbel-Str. etwa gegenüber des Altstädter Mühlenstrengs (Krakauer Mühlenarm) vom Beetzsee ab,

durchquerte die Silowiesen, kreuzte den Quenzweg am

ehemaligen Elisabethhof und mündete in den nördlichen Teil

des Quenzsees. Erhalten geblieben ist von ihm nur das

allerletzte Stück von der Einmündung des Abflussgrabens vom

Gördensee bis zum Quenzsee. Im Zusammenhang mit dem Bau des

Silokanals wurde der Graben größtenteils wieder zugeschüttet.

Verlag: Photogr. O. Habedank, Brandenburg

(Havel), Foto: O. Habedank

Der Silograben an seiner Mündung in den Quenzsee, Slg.

H. M. Waßerroth

Reststück des Silograbens

Nähe Schenkendorfweg,

Richtung Unterquerung der Plauer Landstraße und Mündung in den Quenzsee,

Aufnahme am 25.03.2014, ©

H. M. Waßerroth

Blick von der südlichen Rampe zur

Gördenwegbrücke westwärts. Links auf dem Feld ist die

Führung des zugeschütteten Silograbens zu erkennen. Dieser

Graben kreuzte hier an der Schafbrücke den Gördenweg und nun

die Achse des Silokanals. Auf dem Feld links entstand ab

1935 Opelwerk. Aufnahme: Stadtbauamt, Slg. Stadtmuseum

Brandenburg

Die einst vor den Toren der früher beiden

Städte vorhandenen Wiesen, welche der Havel bei Hochwasser

ausreichend Platz boten, verschwanden mehr und mehr. Die

Niederungen wurden meist aufgeschüttet, die Ufer der Havel befestigt.

Die aus Altstadt und Neustadt Brandenburg

entstandene Stadt expandierte, brauchte Platz für Wohnbauten und die

Ansiedelung von Gewerbe. Auch der stetig steigende

Schiffsverkehr auf der Havel, bald mit Schleppzügen, wurde

wegen der vielen Klappbrücken und Flusswindungen zum

Problem.

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt

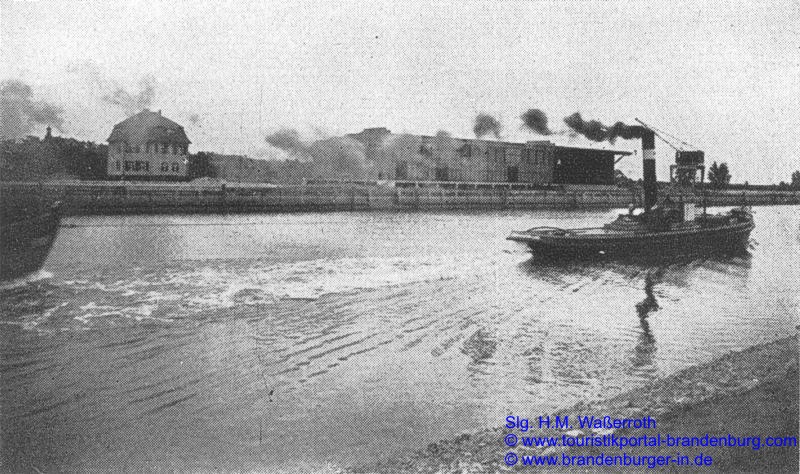

Stromab fahrender Schleppzug auf der Havel, Blickrichtung

zurück zur

Langen Brücke, 1910, Slg.

H. M. Waßerroth

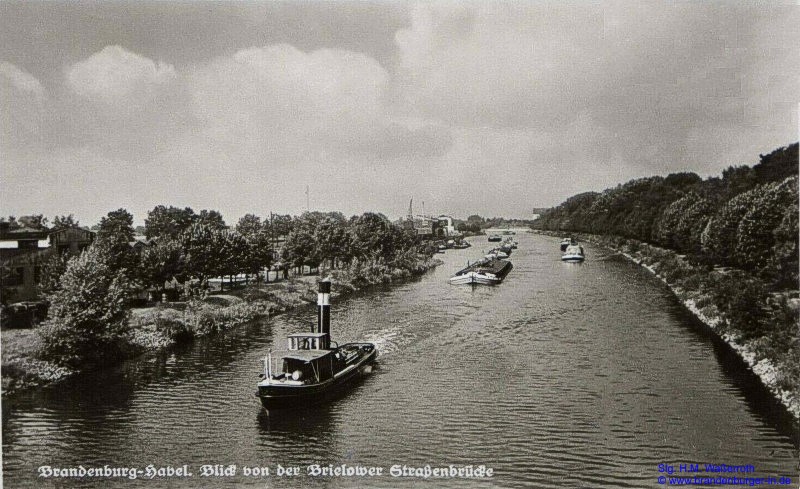

Im Zusammenhang mit dem Neubau der

Stimmingsarche und einer modernen Schleppzugschleuse neben

der schon bestehenden Vorstadtschleuse in der Staustufe

Brandenburg wurde auch ein neuer Verbindungskanal vom

südlichen Beetzsee in sehr gestrecktem Lauf nördlich und

westlich um die Stadt Brandenburg herum zum Quenzsee, der

Silokanal, geplant und gebaut. Der Weg vom Plauer See nun

über den Quenzsee und Silokanal zum Beetzsee von nur 7,5 km

Länge brachte eine unmittelbare Wegersparnis von 2 km. Der

ganze 5,25 km lange Kanal hat nur zwei

Krümmungen, eine mit 3000 m Radius von 1,2 km Länge an

seiner Abzweigung aus dem Beetzsee und eine nur wenige

hundert Meter lange von 1000 m Radius an seinem westlichen

Ende. Da der Kanal auch einen Teil des Havelwassers abführen

muss, hatte die Sohle ein Gefälle gleich dem Spiegelgefälle

des errechneten künftigen Hochwassers zwischen Plauer See

und Beetzsee von 6 cm je km, etwa 1:17000 erhalten. Für den

Querschnitt des Kanals wurden mit Rücksicht darauf, dass er

auch der Schifffahrt dienen und diese aus der Stadt

Brandenburg raushalten und somit den ganzen gewaltigen

Durchgangsverkehr von über 45000 Fahrzeugen im Jahre

bewältigen soll, zwei Grundbedingungen festgelegt.

Die Wasserstraße muss jederzeit, also auch beim niedrigsten

Wasserstand unterhalb Brandenburgs mit einem Tiefgang von 2

m befahrbar sein und sie muss stets und überall ein Ausweichen

zweier sich begegnender Havelschleppzüge, bestehend aus

einem Dampfer und sechs angehängten Lastkähnen von im ganzen

etwa 450 bis 500 m Länge, zulassen. Demzufolge erhielt der

Kanal eine Sohlenbreite von 20 m mit einer Tiefe bei

Niedrigwasser von 2,50 m in der Mitte und 2,30 m an der Seite.

In welchem Grade der neue Kanal auch zur

Abführung des Hochwassers und zur Entlastung der Havel fähig

ist, ergab bei Wassermengenmessungen im März 1911 bei einem

Pegelstand der Unterhavel von +1,91 m am Brandenburger Pegel,

dass von der in Brandenburg abgeflossenen Wassermenge von

insgesamt 153

m3 je Sekunde

der Silokanal allein 70 m3

je Sekunde, also 46 % abgeführt hat. So

war das Problem der unzureichenden Hochwasserableitung

gelöst.

Blick

von der Roskower Eisenbahnbrücke Richtung Gördenbrücke

heute, Aufnahme am 15.07.2013, ©

H. M. Waßerroth

Die Bauausführung des Silokanals begann

im August 1907, der Durchstich erfolgte am 30.09.1910, die

Betriebsübergabe fand am 19. November 1910 statt. Für den

Bauvorgang war durch die zahlreichen Brückenbauwerke die

Einteilung in bestimmte Abschnitte von vornherein gegeben.

Die Trockenbaggerarbeiten begannen mit Rücksicht auf die

Wasserhaltung mit dem untersten Teil des Kanals, der Haltung

Kreuzung Städtebahntrasse - Plauer Landstraße. Gleichzeitig

wurden die Widerlager der beiden angrenzenden Brücken gebaut

und die zugehörigen Rampen geschüttet. Vor Beginn des

eigentlichen Brückenbaus an der Städtebahnbrücke fuhr der

Bagger in die nächste Haltung, Kreuzung Gördenweg -

Städtebahntrasse. Auch hier erfolgte gleichzeitig der Bau

der Widerlager, nun der Gördenwegbrücke und die beiden

untersten Brückenanlagen, Plauer Landstraße und Städtebahn,

wurden fertiggestellt.

Quelle: Museum der Stadt Brandenburg, Foto:

unbekannt

Die

Städtebahnbrücke kurz nach ihrer Fertigstellung 1909, der

Zug kommt vom Altstadt Bahnhof und fährt Richtung Rathenow,

unter der Brücke hindurch zu sehen, das dahinter während des Baues

genutzte Umfahrungsgleis, links hinter dem Bahndamm zu

erkennen, das bereits fertige Kanalbett Richtung

Gördenwegbrücke, Slg.

H. M. Waßerroth

Aus bautechnischen und wirtschaftlichen

Gründen ist dann die Haltung Fohrder Straße - Gördenweg

zunächst nur in einem Anschnitt begonnen worden und sofort

weiter die Baggerarbeiten der Haltung Brielower Straße -

Fohrder Straße. Gleichzeitig wurde die Gördenbrücke

fertiggestellt, die Haltung Fohrder Straße - Gördenweg

vollendet und die Brücken im Zuge der Fohrder Straße und

Roskower Bahn gebaut. Mittels Nassbaggerbetriebes, verbunden

mit Klapp- oder Spülverfahren, erfolgte nebenbei die

Herstellung der Mündungsstrecken am Beetzsee und Quenzsee

und schließlich nach Vollendung der letzten

Trockenbaggerarbeiten Anfang Juli 1910 die Beseitigung der

Erdkerne an den Brücken Fohrder Straße, Roskower Bahn und

Gördenweg. Parallel zu den Baggerarbeiten der angrenzenden

Strecke erfolgte der Bodenaushub im städtischen Hafen und im

Frühjahr 1910 die Herstellung der Hafenmauer.

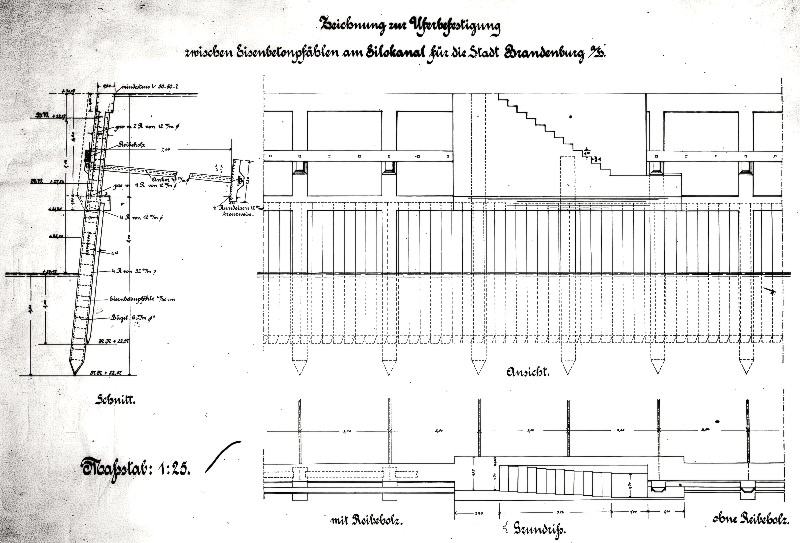

Zeichnung zum Bau der Hafenmauer im Umschlaghafen, Aufnahme:

Stadtbauamt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

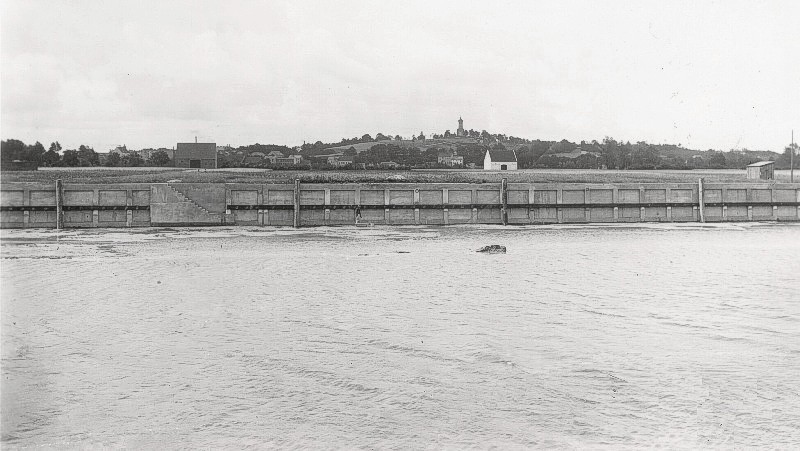

Die fertige Hafenmauer im noch trockenen Kanalbett, hinten

der Marienberg mit Kriegerdenkmal,

Aufnahme: Stadtbauamt 1910, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Detail der fertigen Hafenmauer im noch trockenen Kanalbett,

Aufnahme: Stadtbauamt 1910, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Mit Rücksicht auf eine

Kostenersparnis und eine bequeme

technische Ausführung wurde der Boden mit Ausnahme in den

beiden Mündungsstrecken auf insgesamt 4,3 km Länge mit

Trockenbaggerung ausgehoben und in einem Seitendamm

aufgeschüttet. Bei der Frage, auf welchem der beiden Ufer

der Seitendamm anzuordnen sei, entschied man sich durch die

Lage zur Stadt Brandenburg und mit Rücksicht auf die

Möglichkeit der Anlage eines Hafens sowie die Ansiedlung von

Industrie und Gewerbe für das rechte, stadtabseits gelegene

Ufer. Zur besseren Einpassung in das Landschaftsbild bekam dieser Damm einen unregelmäßigen

Querschnitt,

kanalseitig nur 2 bis 3,5 m und an der abgelegenen Seite 8 bis

9 m hoch. An den Böschungen wurde er

begrünt und auf der Oberfläche mit jungen, zwei- bis

fünfjährigen Bäumchen, je nach Bodenbeschaffenheit mit

Kiefern, Akazien, Birken, Fichten u.a., sowie mit Strauch-

und Buschwerk aller Art bepflanzt. Außerdem rechnete man damit, dass er der Schifffahrt bei den häufigen und

oft starken Nordwest- und Nordwinden, besonders den am

rechten Ufer stromab fahrenden leeren Schleppzügen bald

einen wirksamen Windschutz gewähren würde.

Zwischen Kanal

und Seitendamm wurde zur Ermöglichung des Baggerbetriebes

ein 8 m breiter Streifen freigehalten. Dieser Streifen in

Verbindung mit der geringen kanalseitigen Höhe des Dammes

sollte, auch auf künftige Erfordernisse vorausschauend, eine

bequeme und billige Möglichkeit für eine Verbreiterung

bieten. An den Kanalufern wurden beiderseits 2,5 m breite

Leinpfade (Treidelpfade) angelegt. Am südlichen Ufer ist

außerhalb des Leinpfades noch ein 2,5 m breiter

Schutzstreifen und nördlich hinter dem Seitendamm ein

Schutzstreifen von 5 m Breite angelegt worden. Zwischen

Brielower Straße und Fohrder Straße erhielt dieser Streifen

einen Graben für die Entwässerung der angrenzenden Äcker mit

Abfluss in den Kanal. Auf beiden Kanalseiten sind 3 m vom

Ufer in Abständen von 8 m junge Alleebäume, je nach der Lage

zur Stadt und der Bodenbeschaffenheit Platanen, Rüstern,

Eschen, Linden, Eichen, Spitzahorn, Ebereschen und

kanadische Pappeln, angepflanzt worden. Diese Alleen sollten

zur Zierde des Landschaftsbildes beitragen und für die

Leinpfade Schatten spenden.

Blick vom Marienberg über den Weinmeisterweg zur bereits

fertiggestellten Fohrder Straßen- und Roskower

Eisenbahnbrücke. Links am Bildrand ist hell ein Stück des

frisch aufgeschütteten Erdwalls nördlich des Kanals zu

erkennen. Am Horizont recht der Fohrder Berg. Aufnahme:

1909, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Fohrder Straßenbrücke und Roskower Eisenbahnbrücke vom

Nordufer gesehen,

Aufnahme: Stadtbauamt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die Kanaltrasse kreuzten sechs

Verkehrswege: zwei eingleisige normalspurige Eisenbahnen

(die Brandenburgische Städtebahn

mit der Teilstrecke Brandenburg - Rathenow und die Kleinbahn

Brandenburg Altstadt - Roskow der Westhavelländischen

Kreisbahnen), drei Landstraßen (die Landstraße Brandenburg -

Plaue [Berlin - Magdeburg] sowie die Landstraßen Brandenburg

- Fohrde und Brandenburg - Brielow) und einen Landweg (Brandenburg -

Görden). Trotz intensiver

Bemühungen der Wasserbauverwaltung zur Einsparung von Kosten

gelang es nicht, weder im Wege einer Vereinbarung mit den

Beteiligten noch im Wege der landespolizeilichen Anordnung,

die Vereinigung wenigstens zweier Verkehrswege und ihre

Überführung durch ein gemeinsames Brückenbauwerk zu

erreichen. Es blieb somit weiter nichts übrig, als jeden

Verkehrsweg durch ein besonderes Bauwerk zu überführen und

sich mit den geringen Zugeständnissen zu begnügen. Die

Straßen, mit Ausnahme der Landstraße Brandenburg - Plaue,

für die ein Kreuzungswinkel von 600

mit der Kanalachse vereinbart wurde, sollten nun senkrecht

den Kanal überbrücken und die Brücke im Zuge des damals

untergeordneten Landweges Brandenburg - Görden in etwas

geringeren Breitenabmessungen als die übrigen und mit nur

einem Fußweg ausgeführt werden.

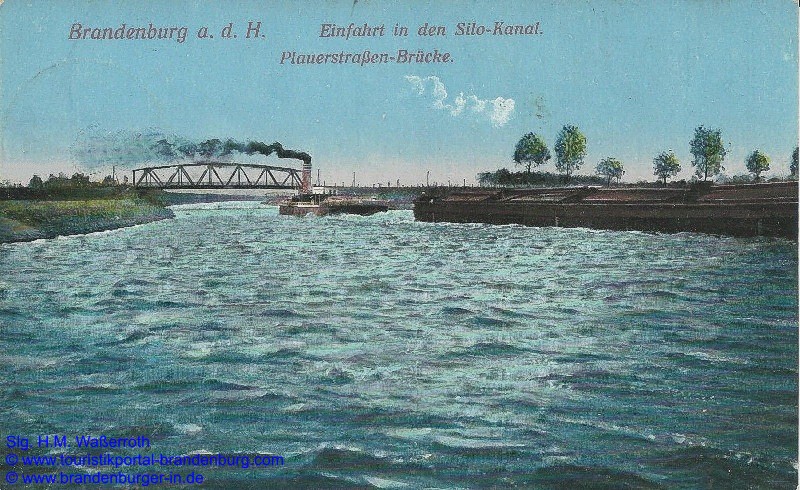

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt

Zeitgenössische Darstellung der Plauer Straßenbrücke auf

einer am 12.08.1915 gelaufenen Ansichtskarte,

Slg. H. M. Waßerroth

Von den Eisenbahnen wurde

jede Veränderung der Linienführung rundweg abgelehnt. So war

die nur 5,2 km lange Kanalstrecke von sechs Brücken

überspannt, etwa alle 0,87 km eine Brücke. Die Durchfahrt

unter den Brücken ist so

bemessen worden, dass überall bei dem höchsten angenommenen

Wasserstand eine lichte Höhe von mindestens 4 m über der

ganzen Wasserbreite garantiert ist. Für die Ausführung der

Brücken hatte man gefordert, dass der Kanalquerschnitt

einschließlich der Leinpfade in voller Breite durchgeführt

und die Brückenweite entsprechend bemessen werden sollte,

damit die Übersichtlichkeit der Strecke nicht leidet und der

Hochwasserabfluss sich nicht an den Brücken staut. Infolge

dessen hätten die Brücken, die den Kanal und die Leinpfade

komplett und rechtwinklig zur Kanalachse überqueren, eine

Stützweite von 60 bis 65 m erfordert. Man begnügte sich der

Kosten wegen dann aber höheren Ortes schließlich mit einer

Brückenweite von 47,3 m zwischen den vorspringenden

Leinpfaden. Bei Anordnung von 1,85 m breiten Treidelsteigen

erforderte das eine lichte obere Weite von 51 m und eine

Stützweite von 52,2 m senkrecht zur Kanalachse. Die schiefen

Brücken wurden entsprechend des Sinus des Kreuzungswinkels

länger, so dass die Stützweite

der Brücke im Zuge der Landstraße Brandenburg - Plaue auf

rund 60,28 m (bei 600),

der Brücke im Zuge der Brandenburgischen Städtebahn auf rund

65,39 m (bei 520

58') und der Brücke im Zuge der Kleinbahn Brandenburg -

Roskow auf rund 69,43 m (bei 480

45') zu bemessen war. Die letzteren beiden Brücken

sind aus Gründen der Auflagerung mit 66,02 und 70,16 m

Stützweite ausgeführt worden.

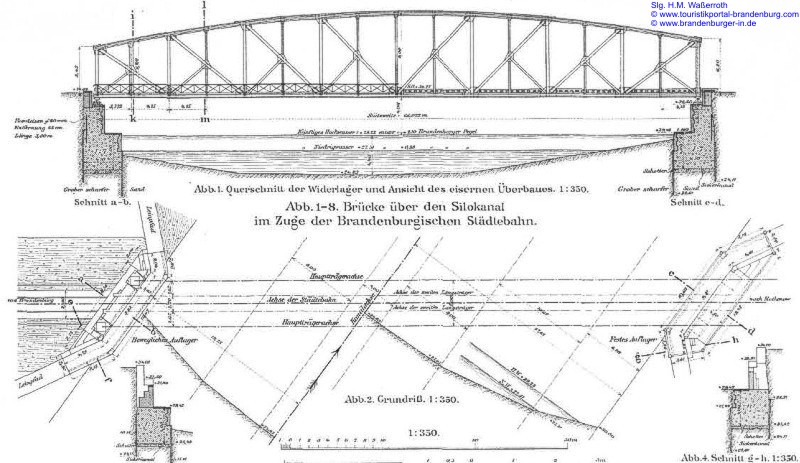

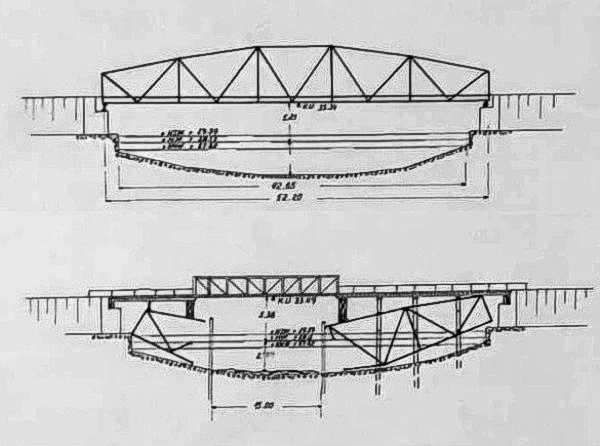

Bauzeichnung der Eisenbahnbrücke der Brandenburgischen

Städtebahn, Slg. H. M. Waßerroth

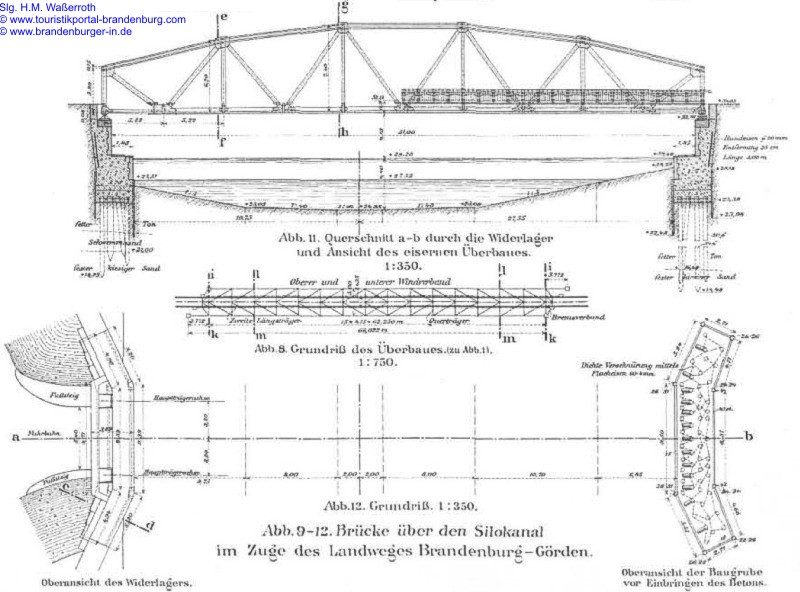

Bauzeichnung der damaligen Gördenbrücke, Slg.

H. M. Waßerroth

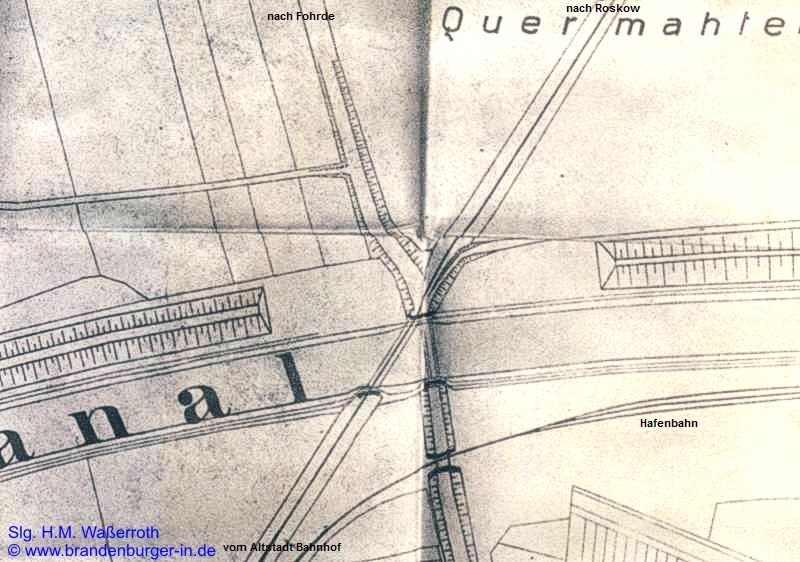

Im Zuge der damaligen Fohrder Straßen- und Roskower

Eisenbahnbrücke entstand diese Konstellation,

Slg.

H. M. Waßerroth

Quelle: Museum der Stadt Brandenburg, Foto:

unbekannt

Rechts

Fohrder Straßenbrücke und links Roskower Eisenbahnbrücke von

Süden gesehen,

unten rechts das Anschlussgleis zum Umschlaghafen Slg.

H. M. Waßerroth

Die

Breite der Eisenbahnbrücken ergab sich durch das

Lichtraumprofil eines Zuges und der Forderung, dass auf

beiden Seiten neben einem über die Brücke fahrenden

Eisenbahnzug

noch ein Streckenwärter Platz finden

muss. Der Abstand der Hauptträgerachsen wurde deshalb mit 5

m bemessen. Die Straßenbrücken im Zuge der drei Landstraßen

nach Plaue, Fohrde und Brielow hatten 5,6 m Fahrbahnbreite,

je 60 cm breite Kutschersteige und 1,65 m breite Gehwege

erhalten. Die Hauptträger hatten hier einen Abstand von 6,80

m. Bei der Landwegbrücke für den Weg zur Siedlung und

Kolonie Görden wurden die

Breitenabmessungen etwas verringert und ein Fußweg gespart.

1912 wurde

mit Einbau des Straßenbahngleises für die eingleisige Linie

zur neuen Landesirrenanstalt (heute ASKLEPIOS-Klinik) auf

der Gördenbrücke auch der zweite Fußweg angebaut.

Mit Rücksicht auf die Möglichkeit einer Verbreiterung des Kanals sind die

Widerlager der Brückenbauwerke nicht gleichmäßig zur

Kanalmitte gestellt worden. Die linken, südlichen Widerlager

waren mit ihrer Vorderkante nur 19,75 m von der Kanalachse

entfernt, während die rechten Widerlager einen Abstand von

27,55 m

hatten. Bei einer am rechten Ufer vorzunehmenden

eventuellen Verbreiterung um 7,8 m würden daher erst beide Pfeiler

gleichmäßig zur Mitte stehen. Die Widerlager waren aus

Stampfbeton, mit roten Klinkern über Niedrigwasser

verkleidet und

zwischen Spundwänden aus dem Untergrund hochgeführt. Der

Aushub der Spundwandkästen und das Einbringen des Betons

erfolgte noch in der Trockenbauphase. Größere

Schwierigkeiten waren nur bei der Gründung der Widerlager

für die Gördenwegbrücke zu überwinden. Auf Grund ungünstiger

Verhältnisse im Untergrund durch weiche Tonschichten mussten

Pfähle von 30 bis 40 cm Durchmesser bis in den darunter liegenden

tragfähigen Sand, der am nördlichen Widerlager in einer Tiefe von gut 10 m

und am südlichen in einer Tiefe von etwa 6 m anstand,

gerammt werden. Die

Pfahlköpfe wurden untereinander mit einer vielfachen Verschnürung aus

hochkant stehenden Flacheisen 40 x 6 mm verbunden und in den Stampfbeton eingebettet.

Die zu den Brücken führenden Rampen hatten bei der

Brandenburgischen Städtebahn eine Neigung von 1:250, bei der

Kleinbahn Brandenburg - Roskow von 1:200 bzw. 1:150, bei den

Landstraßen 1:50, beim Gördenweg 1:40 und bei

untergeordneten Wirtschaftswegen 1:25 erhalten.

Beim Aufbau des Opelwerkes 1935 musste die Stadt Brandenburg

die Carl-Legien-Straße (ehemalige Hohenzollern Straße), die

nun über das Opelgelände führte, samt Straßenbahn Richtung

Görden / Plaue ab Fontanestraße östlich am Werksgelände

vorbeiführen. Es entstand dafür die Burggrafenstraße (heute

August-Bebel-Straße), die zur Gördenwegbrücke auf den

letzten Metern die Rampe des alten Gördenweges (später Am

Gallberg) von Osten nutzte. Bei der großzügigen Trassierung

der Burggrafenstraße ist die Trasse in Vorbereitung einer

zukünftigen neuen breiteren Kanalquerung bis an das südliche

Kanalufer geführt worden. Heute nutzt die

August-Bebel-Straße diese Rampe zur heutigen 1990 gebauten

Gördenbrücke.

Im Vordergrund das Opelgelände, links die Kantine des

Opelwerkes

(Teile davon dienen heute dem Tischtennisverein von Stahl

Brandenburg),in Bildmitte die geplante Fortführung der

Burggrafenstraße,

Aufnahme: Stadtbauamt um 1936, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Karte am 22.11.1940 gelaufen

Verlag: Gotthilf Erhardt, Brandenburg,

Havel, Foto: unbekannt

Das neue Opelwerk 1938, in Bildmitte die südliche Rampe

zur Gördenbrücke, Slg.

H. M. Waßerroth

Blick auf den Silokanal mit Schleppzug von der alten

Gördenbrücke, die nun Burggrafenbrücke hieß, ihrer Nähe zum

Opelwerk wegen aber eher Opel-Brücke genannt wurde, links

der Hafen des Opelwerkes, Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Besonders sorgsam musste die Verlegung eines 400 mm starken

Versorgungsrohres der städtischen Wasserleitung der Stadt

Brandenburg, die vom Wasserwerk im Altstädtischen Forst

kommend, die Kanalstrecke im Körper des Gördenweges kreuzte,

behandelt werden, damit eine Unterbrechung in der

Wasserversorgung der Stadt verhindert wurde. Die Stadtverwaltung

verlangte die Querung des Kanals im Zuge des neuen

Gördenweges mit der Brücke und nicht

einer Unterdükerung. Diese erforderliche neue Leitung von

390 m wurde erst

nach Fertigstellung der Brückenanlage verlegt. Sie wurde an einem Sonntag, wo

nur ein geringer

Wasserverbrauch angenommen wurde, an die vorhandene

Druckrohrleitung

angeschlossen. Die ganze Unterbrechung

der Leitung hatte kaum zwölf Stunden in Anspruch genommen.

Einmündung des Silokanals in den Quenzsee heute,

Aufnahme am 16.07.2013, ©

H. M. Waßerroth

Trotz

zahlreicher und mannigfacher Vorteile, die der neue

Silokanal außer für die Schifffahrt und die Vorflut auch für

die Stadt Brandenburg hatte, war die Befürchtung nicht von

der Hand zu weisen, dass mit der Abkopplung der Stadt vom Hauptdurchgangsverkehr der

örtliche Schiffs- und Umschlagverkehr von den bisher

benutzten öffentlichen und privaten Lösch- und Ladeplätzen

in der Stadt sich nach anderen Stellen, ja unter Umständen

von der Stadt ganz weggehen könnte. Um diesem einschneidenden

Nachteil vorzubeugen, entschloss sich die Stadtverwaltung, mit dem

Bau des Silokanales auch gleich einen Hafen

anzulegen, dessen wasserbauliche Anlagen bereits mit der

Eröffnung des Kanals dem Verkehr übergeben werden

konnten. Dieser Hafen lag in einer 16 m (damals zwei

Plauermaß-Kahnbreiten) tiefen Ausbuchtung von 450 m Länge am

linken Kanalufer zwischen der Brielower und der Fohrder Straße.

Das Becken war imstande, 14 Fahrzeuge von 65 m Länge und 8 m

Breite oder 40 Finowkähne zugleich aufzunehmen, ohne dass

der Verkehr in der Schifffahrtstraße gestört wird. Die Sohle

des Hafenbeckens liegt gleichtief mit dem

mittleren Teil des benachbarten Kanalquerschnittes.

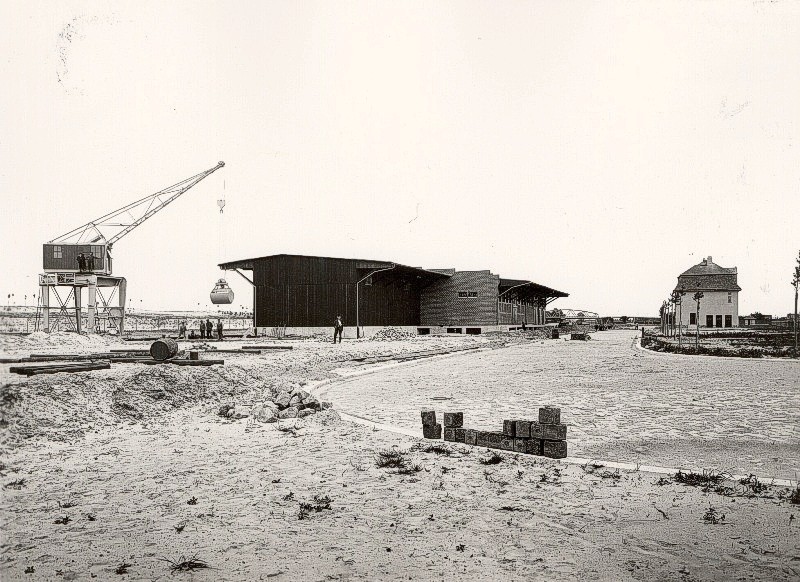

Der Umschlaghafen hatte dann auch die

erforderlichen Gleisanlagen mit einem Anschluss an den

Bahnhof Brandenburg Altstadt der Brandenburgischen

Städtebahn erhalten und wurde zunächst den Anforderungen

entsprechend nur mit einem Lagerschuppen und zwei

elektrischen Portalkranen ausgestattet. Die Erweiterung des

Hafenbeckens wie auch der Gleis- und Schuppenanlagen,

Lagerplätze usw. war durch vorausschauenden Grunderwerb seitens der Stadt Brandenburg

sichergestellt.

Der Umschlaghafen vom

Nordufer gesehen nach seiner Eröffnung,

Aufnahme: Stadtbauamt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die Anlagen des Umschlaghafens während des Baus, rechts

hinter dem Lagerschuppen die damalige Brielower Brücke,

Aufnahme: Stadtbauamt um 1911, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Der Umschlaghafen vor seiner Fertigstellung, rechts hinten

die Fohrder Straßenbrücke,

Aufnahme: Stadtbauamt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt

Schleppzug auf dem Silokanal in Höhe des damaligen

städtischen Umschlaghafens westlich der Brielower Straße,

Aufnahme 1917, Slg. H. M. Waßerroth

Die Baukosten für den Silokanal

haben im ganzen 2,12 Mio. Mark betragen, was für 1 km

Kanallänge rund 408.000 Mark entspricht. Dieser Wert war für

einen Kanal ohne Schleusen zwar hoch, wurde aber beim

Silokanal auf Grund des großzügigen

Querschnitts, der weitgespannten Brücken und vor allem in

Anbetracht der großen Zahl dieser Bauwerke erklärlich. Von

diesen Kosten entfielen auf den Grunderwerb für die

benötigten 80 ha

einschließlich

Abfindungen, Pacht, Umbau von Scheunen u. dgl. 270 000 Mark.

Die Kosten für Erdarbeiten haben

insgesamt rund 570 000 Mark betragen bei rund 1,1 Mio.

m3

Bodenförderung. Davon

sind 700 000 m3

mit Trockenbagger und Seitenförderer, 220 000

m3

mit Nassbaggern in den

Mündungsstrecken und den Erdkernen der

Brückenbaustellen gefördert und im Klapp- oder Spülverfahren

verbaut und 180 000 m3

mit Lokomotiv- und Pferdebetrieb nach

vorheriger Förderung von Hand in Rampen und Molen

verfahren worden. Die Brückenbauwerke und sonstigen

Kunstbauten haben einen Aufwand von

650 000 Mark erfordert. Für die zwölf

Brückenwiderlager sind einschließlich aller Arbeiten und

Lieferungen Aufwendungen von zusammen 183.000

Mark erforderlich gewesen.

|

Lage

|

Art

|

Stützweite

|

Breite

|

Hauptträgerabstand

|

Gewicht

|

|

|

|

in

m

|

in

m

|

in

m

|

in t

|

|

Plauer Straße

|

Straßenbrücke

|

60,28

|

10,10

|

6,80

|

272,8

|

|

Städtebahn

|

Eisenbahnbrücke

|

66,02

|

5,00

|

5,00

|

231,7

|

|

Gördenweg

|

Straßenbrücke

|

52,20

|

8,10

|

6,40

|

191,9

|

|

Roskower Bahn

|

Eisenbahnbrücke

|

70,16

|

5,00

|

5,00

|

260,0

|

|

Fohrder Straße

|

Straßenbrücke

|

52,20

|

10,10

|

6,80

|

200,0

|

|

Brielower Straße

|

Straßenbrücke

|

52,20

|

10,10

|

6,80

|

199,2

|

Die Ausführung der Nassbaggerarbeiten

übernahm die Firma H. Leymann aus Bremen, die der

Trockenbaggerarbeiten wurde im ersten Jahr ebenfalls durch

Unternehmer erbracht, dann aber von der Wasserbauverwaltung

mit eigenen Maschinen selbst übernommen. Die Ausführung der

Brückenwiderlager erledigte die Firma Risse aus Güstebiese, die Lieferung der eisernen Überbauten

für die drei schiefen Brücken ging an die Firma Hein, Lehmann u.

Ko. in Berlin-Reinickendorf und für die drei senkrechten

Straßenbrücken an die Brückenbauanstalt Beuchelt u. Ko. in

Grünberg. Die Herstellung der Ufermauer am städtischen Hafen

ist durch die Firma Drenkhahn u. Sudhop, die auch den

Entwurf ausgearbeitet hatte, erfolgt. Die

Herstellung der übrigen Arbeiten erfolgte durch den Bauherr

und zum Teil auch durch örtliche Unternehmer.

Blick von der Roskower

Eisenbahnbrücke Richtung Brielower Brücke heute, Aufnahme am

15.07.2013, ©

H. M. Waßerroth

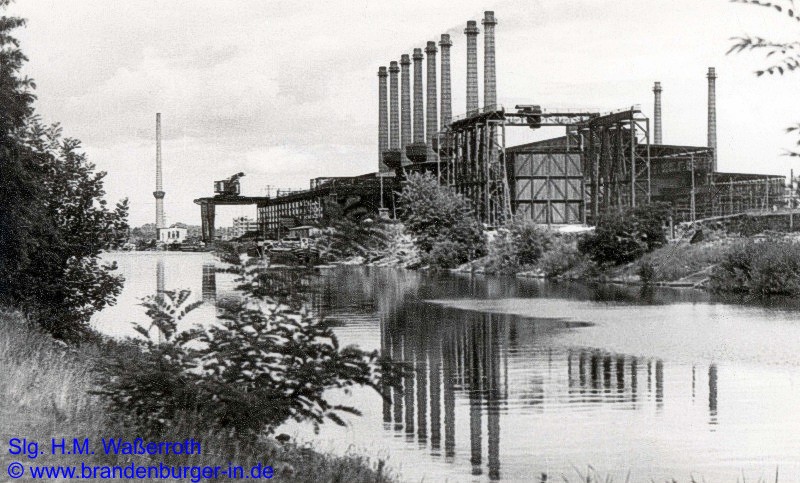

Der neue Silokanal brachte große Erleichterungen für

die Schifffahrt und beendete endlich das leidige Thema einer

effektiven Hochwasserableitung.

War das Gebiet, welches der Kanal durchschneidet

anfangs nur Ackerland und Wiesen, so zog es nun

Industriebetriebe an, die hier günstige Verkehrswege für

einen neuen Standort fanden. Brandenburg wurde zu einer

modernen Industriestadt.

Bereits 1912 errichtete die Philipp Weber GmbH hier

zwischen Silokanal, Städtebahn und Magdeburger Landstraße

das erste Stahlwerk, welches dann 1917 an die

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und

Hütten-Aktiengesellschaft verkauft und 1926 von der

Friedrich Flick Gesellschaft übernommen wurde. Obwohl ein

wichtiger Rüstungsbetrieb, wurden die Werksanlagen im

Zweiten Weltkrieg nicht zerstört. Erst die Russen brachten

durch die vollständige Demontage 1946/47 das erste Aus für

diesen Brandenburg prägenden Industriezweig.

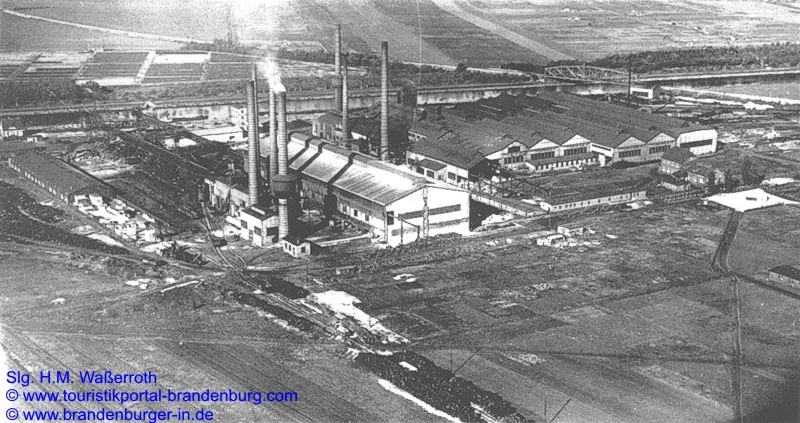

Foto: unbekannt

Stahlwerk der

Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks- und Hütten-AG, gut

erkennbar die Brücke der Städtebahn über den Silokanal, Aufnahme um 1920,

Slg. H. M. Waßerroth

Die Schmierfettfabrik in Nachbarschaft zum Umschlaghafen an

der Brielower Brücke,

Aufnahme: B. Wernitz im Mai 1968, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

1937 erfolgten erste Ausbauarbeiten. Die Kanalsohle

wurde tiefer gelegt und die abgebaggerten ca. 160.000 m3

Boden spülte man in einer großen Bucht des Breitlingsees

nördlich der Havelmündung auf dem damaligen Arado-Gelände

wieder auf.

Der Zweite Weltkrieg ging auch am Silokanal nicht

spurlos vorbei und brachte in Folge einige Zerstörungen.

Am 25.04.1945 rückten gegen 14 Uhr russische Kampfverbände

von Brielow her bis zum Silokanal. Obwohl die Russen bereits

über Schmerzke und die Potsdamer Vorstadt nach Brandenburg

eindrangen, wurden die Brücken am Kanal (Brielower Brücke,

Fohrder Straßenbrücke, Roskower Eisenbahnbrücke, Gördenbrücke,

später auch die Plauer Straßenbrücke [Quenzbrücke]) gesprengt, um die

Truppen vom Norden her aufzuhalten. Die Städtebahnbrücke

blieb als einzige Brücke in ihrer Ursprungsform bis zum

Ersatzneubau 2000 erhalten.

Foto: unbekannt

Das neue im Aufbau befindliche Stahlwerk als

sozialistischer Großbetrieb an Stelle des alten

"Weberwerkes", Aufnahme um 1950, im Hintergrund noch die

Ruine des Opelwerkes mit dem Schornstein des Kraftwerkes. Es

wurde kurz danach platt gemacht.

Slg. H. M. Waßerroth

Die Straßenbrücken, mit Ausnahme der Fohrder Straßenbrücke, sie

wurde nie wieder aufgebaut,

wurden in den ersten Nachkriegsjahren schnellstmöglich wieder

hergestellt. Zuerst hatte aber die Beräumung der Fahrrinne,

damit der Schiffsverkehr wieder in Gang kommt.

Für die Plauer Straßenbrücke (Quenzbrücke)

verwendete man als Ersatz einen Pionierbrücken-Überbau.

Dieser Behelf bestand bis zum Neubau der ca. 100 m

weiter westlich gelegenen heutigen Quenzbrücke. Der Neubau

erfolgte in den Jahren 1965/66 als Betonbrücke mit

vierzelligem Hohlkasten im Spannblockverfahren. Der

Brückenüberbau wurde als Durchlaufträger mit Stützweiten von

35,0 - 66,50 - 19,00 Meter angelegt. Alle Relikte

der alten Brücke samt Widerlager wurden nach der

Verkehrsübergabe der neuen Quenzbrücke 1967 entfernt. Heute

deutet nur noch der Verlauf der Baumallee an der

Straßenbahnwendeschleife auf den Verlauf der alten Straße

zur Brücke hin.

Die gesprengte Plauer Straßenbrücke (Quenzbrücke), dahinter

eine provisorische Holzbrücke,

Aufnahme:1945/46, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die zwischen den alten Widerlagern aufgebaute Pionierbrücke,

im Vordergrund wird bereits die neue Zufahrt zur neuen

Quenzbrücke gebaut, Aufnahme: B. Wernitz 1968, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Bau der neuen Zufahrten an der neuen Quenzbrücke, Aufnahme:

B. Wernitz 1968, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

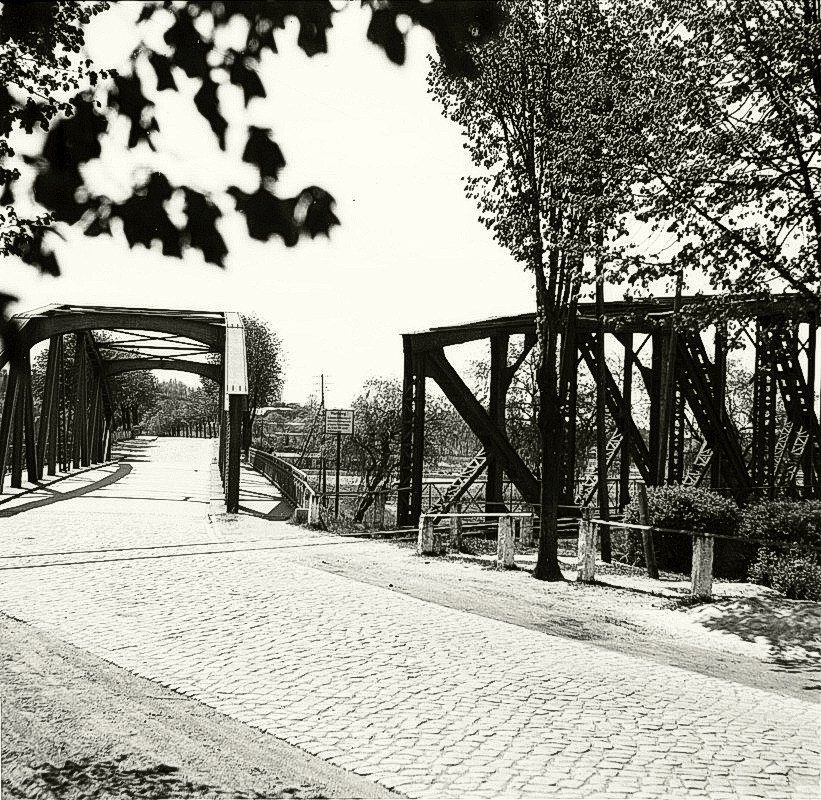

Die Gördenbrücke wurde am alten Standort nicht wieder

aufgebaut. Für ihren Neubau ca. 200 m weiter östlich in

Verlängerung der heutigen August-Bebel-Str. aber östlich

neben der bereits 1935 vorbereiteten Trasse verwendete man

die geborgenen wiederverwertbaren Teile der Fohrder

Straßenbrücke, der alten Gördenbrücke und Brielower Brücke,

auch einige Teile der alten Plauer Straßenbrücke sollen

verwendet worden sein.

Mit dem Bau an diesem Standort folgte man einer Planung von

1935, die die Neuanlage der Straßen in diesem Bereich vorsah. Zusammengebaut

wurde der neue stählerne Überbau auf der Kaianlage des

ehemaligen Heeresverpflegungsamtes, dann auf Prahme gesetzt

und von dort eingeschwommen. Mit Einweihung der neuen

Gördenbrücke am 18.12.1948

war ein

durchgehender Straßenbahnbetrieb nach Plaue und Kirchmöser

wieder möglich. Dieser Brücken- "Altneubau" entwickelte

sich in den 1970/80er Jahren immer mehr zum Nadelöhr.

Deshalb plante man schon zu DDR-Zeiten einen Ersatzneubau,

der dann 1989 begonnen und 1992 fertiggestellt wurde. Bei

den beiden Kanalverbreiterungen verschwanden in den 1970er

Jahren von der ursprünglichen Gördenbrücke das nördliche Widerlager und kurz nach 2002 das

südliche Widerlager.

Fußgängerbrücke über den Trümmern der Opelbrücke, dahinter

das Kraftwerk des Opelwerkes,

Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Burggrafenbrücke - Situationsplan für die behelfsmäßige

Fußgängerbrücke,

Quelle: Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung

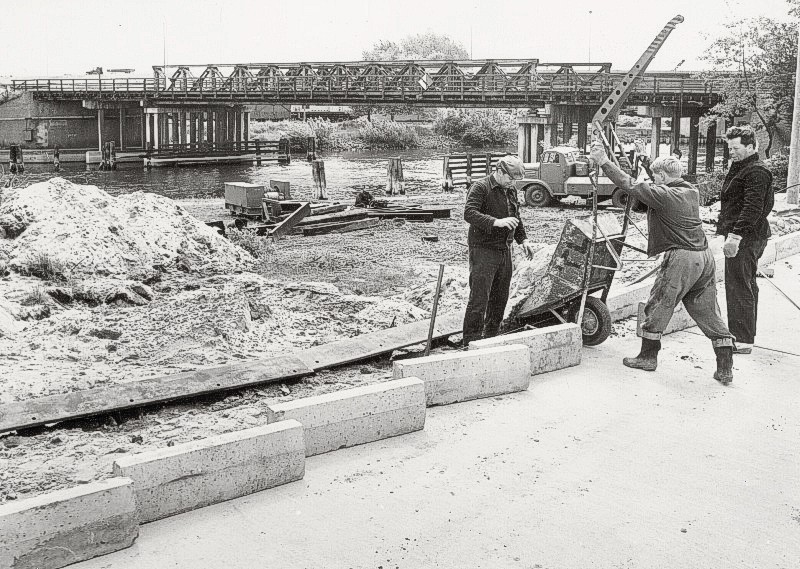

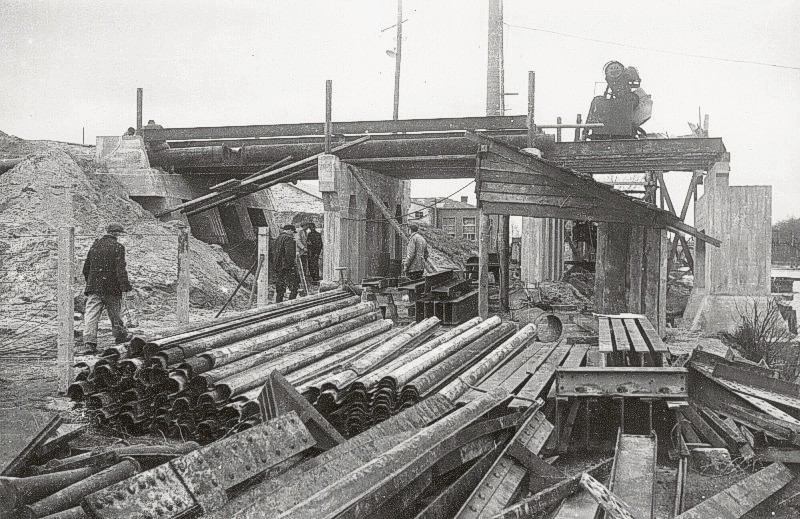

Beginn des Zusammenbaus des neuen Überbaues aus alten

geborgenen Teilen für die neue (alte) Gördenbrücke,

Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Der neue Überbau aus alten geborgenen Teilen ist fast

fertig, Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die südliche Zufahrt für die neue (alte) Gördenbrücke, Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Das nördliche Widerlager für die neue (alte) Gördenbrücke, Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Das südliche Widerlager für die neue (alte) Gördenbrücke, im

Vordergrund geborgene Stahlteile der alten Brücke,

Aufnahme: Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die nach dem Krieg aufgebaute Gördenbrücke, Aufnahme am

31.12.1977, ©

H. M. Waßerroth

Blick durch die Gördenbrücke

Ende der 1980er Jahre, Straßenbahnen durften sich auf ihr nicht begegnen,

die Bauarbeiten für die neue Gördenbrücke neben der alten

hatten bereits begonnen, ©

H. M. Waßerroth

Die alte Gördenbrücke, dahinter ist die heutige Gördenbrücke

im Bau, Aufnahme: 1989, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Abbruch der nach dem Krieg aufgebauten Gördenbrücke,

Aufnahme: Anfang März 1992, © H. M. Waßerroth

Die zur Verschrottung auf das südliche Kanalufer zurück

gezogene alte Gördenbrücke,

Aufnahme: Anfang März 1992, © H. M. Waßerroth

Für die Brielower Brücke musste einige Zeit ein Behelfsbau

reichen.

Die Brielower Brücke in der heutigen Konstruktion entstand

dann 1958 als

Ersatz für die alte Brücke und wurde am 07.05.1960

eingeweiht.

Für die Brielower Brücke von ist für die Zukunft ein

Ersatzneubau geplant.

Behelfsfußgängerbrücke für die Brielower Brücke bis zur

Fertigstellung des Brückenneubaus,

Aufnahme: Ziegler, 1960, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Bau der neuen Brielower Brücke, Aufnahme: 1960, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die fertige Brielower Brücke, Blick nach Norden, Aufnahme:

B. Wernitz, September 1969, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

In Folge des erneuten Ausbaus der Stimmingsarche von 1963

bis 1966 auf eine

Durchflusskapazität von 242 m3

je Sekunde wurde dann auch zwischen 1970 und 1973 die beim

Bau des Kanals eingeplante Erweiterung am Nordufer

realisiert. Diese Erweiterung umfasste die Entfernung des

auf dem Nordufer befindlichen Erdwalls, eine Verbreiterung

des Kanals von 6,50 m und eine erneute Tieferlegung der

Kanalsohle. Die anfallenden Erdmassen wurden innerhalb der

Stadt Brandenburg verbaut.

Im Rahmen der Verkehrsprojekte deutsche Einheit nach der

Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten gehörte der

Silokanal als Bestandteil der Wasserstraßenverbindung

Hannover-Magdeburg-Berlin zum Projekt Nr. 17. In diesem

Zusammenhang erfolgte eine erneute Tieferlegung der

Kanalsohle auf eine Wassertiefe von 4 m und eine nochmalige

Verbreiterung auf der Nordseite, diesmal auf 55 m

Wasserspiegelbreite. Diese Ausbauarbeiten begannen 2002 und

endeten am 05.10.2005 mit der Verkehrsübergabe. Gleichfalls

wurden beide Eisenbahnbrücken neu gebaut. Die

Städtebahnbrücke von 1910 erforderte ohnehin dringend einen

Neubau wegen Kriegs- und starker Korrosionsschäden. Sie

wurde wie auch der neue Stadthafen im Jahr 2000 übergeben.

Die alte

Städtebahnbrücke, Aufnahme Frühjahr 1999 vor Beginn

der Umbauarbeiten, ©

H. M. Waßerroth

Blick durch die alte

Städtebahnbrücke, Aufnahme im Mai 1981, ©

H. M. Waßerroth

Beginn der Bauarbeiten zum Neubau der Städtebahnbrücke 1999, ©

H. M. Waßerroth

Die Trümmer der Roskower Eisenbahnbrücke wurden nach dem

Krieg zwar

gehoben, um den Kanal

befahrbar zu machen, aber zu einem Aufbau der

Roskower Eisenbahnbrücke kam es vorerst nicht.

Die Roskower Eisenbahnbrücke wurde erst 1968/69 als Ersatz für

die gesprengte ursprüngliche Brücke wieder aufgebaut,

um die nördlich des Silokanals gelegenen Betriebe nach

Stilllegung der Westhavelländischen Kreisbahnen bedienen zu

können. Sie musste dann nach 2000 u. a. wegen Schäden und im Zuge des weiteren

Ausbaus des Silokanals neugebaut werden und

entstand westlich, direkt neben der alten Brückenachse.

Betriebsübergabe für diese nun 108,30 m lange, einer

Anschlussbahn dienenden Eisenbahnbrücke war am 29.08.2008.

Die alte Brücke von 1969 wurde anschließend samt Widerlager

abgerissen dabei verschwanden dann auch die Reste des

nördlichen Widerlagers der 1945 gesprengten nicht wieder

aufgebauten Fohrder Straßenbrücke.

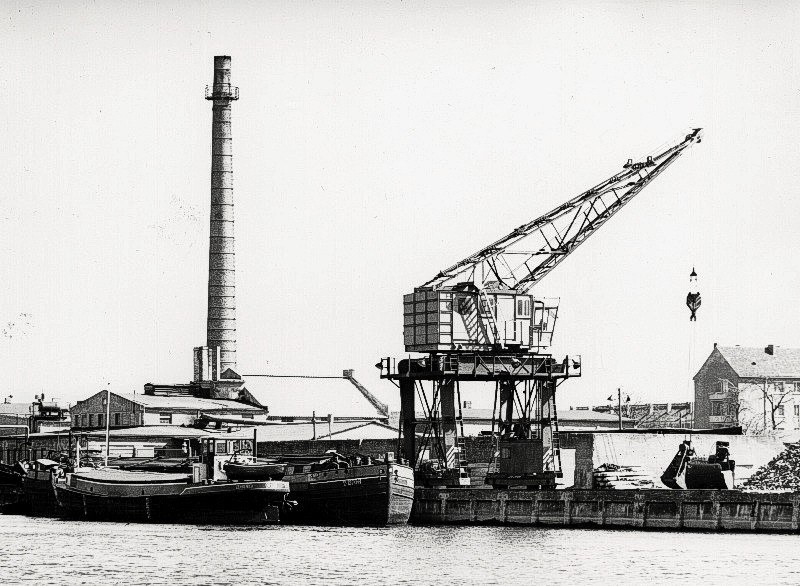

Schiffsverkehr nach dem Krieg, Anfang der 1960er Jahre stand

noch das südliche Widerlager der Fohrder Straßenbrücke,

Widerlager und Rampe wurden aber bald abgetragen, Aufnahme:

Weigelt 1962, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Einschwimmen der neuen Roskower Eisenbahnbrücke, Aufnahme:

B. Wernitz 1968, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Roskower Eisenbahnbrücke,

gegenüber das nördliche Doppelwiderlager für die Eisenbahn-

und alte Straßenbrücke, hinter der Eisenbahnbrücke der

Ersatzneubau, Aufnahme 19.07.2008, ©

H. M. Waßerroth

Ausflugsschiff

auf dem Silokanal nahe der Quenzbrücke

heute, im Hintergrund die neue

Brücke der Städtebahn, Aufnahme am 16.07.2013, ©

H. M. Waßerroth

Brücke der Städtebahn heute, Aufnahme am

25.03.2014, ©

H. M. Waßerroth

So sah der 1910 angelegte

einstige städt.

Umschlaghafen nach seiner Außerbetriebnahme und Abriss der

einstigen Gebäude aus, unten rechts noch

alte Befestigungen für die Schienen des Portalkranes. Die

hintere Hälfte des einstigen Hafengeländes ist heute eine

Marina mit eigenem Hafenbecken abgetrennt vom Kanal. Aufnahme am

25.03.2014, ©

H. M. Waßerroth

Karte am 18.09.1951 gelaufen

Verlag und Foto: Hans Andres, Berlin

Blick von der Brielower Brücke nach dem Krieg,

die Roskower Eisenbahnbrücke wäre am Horizont zu sehen

gewesen, aber sie existierte nicht mehr, Slg.

H. M. Waßerroth

Blick von der Brielower Brücke über

den Silokanal zur Marina auf dem ehemaligen

Umschlaghafengelände,

Aufnahme am 28.03.2016

Das ehemalige

Heeresverpflegungsamt hatte Bahn- und Wasseranschluss,

hinten die neue Roskower Eisenbahnbrücke, Aufnahme am 25.03.2014, ©

H. M. Waßerroth

aus verschiedenen Quellen

bearbeitet und ergänzt von H. M. Waßerroth

CC BY-NC-ND 3.0 de

nach oben

Vers. 2.0.1. vom 10.10.2025

|