|

|

Die Havelregulierungsbauten

in Brandenburg an der Havel

Die Schaffung des Mühlenstaus, der Bau des

Mühlendammes durch die einzelnen Havelarme bei Brandenburg

im Mittelalter, war eine Wasserbaumaßnahme mit sehr weit

reichenden Auswirkungen. Der Wasserspiegel der Oberhavel

wurde dadurch angehoben. Viele ehemals trockene Gebiete der

ohnehin sehr flachen Havelniederung vernässten oder standen

unter Wasser. Selbst mittelalterliche Siedlungen gingen in

den Fluten unter. In Zeiten mit Hochwasser war die Situation

noch prekärer, dann wirkte sich der Havelstau bis zur Stadt

Spandau aus. Auch durchgängiger Schiffverkehr war mangels

Schleusen nicht mehr möglich. Es wurde notwendig, eine

Umfahrung des Staus anzulegen; die sogenannte Flutrinne.

1315 wurde diese Flutrinne zum ersten Mal erwähnt. Sie

umrundete die Neustadt südlich in weitem Bogen, um dem Stau

nicht zu viel Wasser zu entziehen. Östlich der Neustadt

zweigte dieser künstliche Wasserlauf von der Havel ab,

umrundete in gewundenem Lauf die Neustadt und mündete etwa

1,2 km südwestlich der Langen Brücke in die Unterhavel. Sie

hatte eine Gesamtlänge von ca. 4,5 km und ist in ihren noch

heute existierenden Abschnitten 5 bis 15 m breit und 1 bis 2

m tief. Die Flutrinne führte zum größeren Teil durch tief

liegendes Bruchland, muss aber trotzdem recht aufwändig in

ihrer Anlage gewesen sein.

Der Jakobsgraben, die ehemaligen Flutrinne, Blick von der Potsdamer Straße Richtung Güterbahnhof,

© H. M. Waßerroth

Dieser einstige Schifffahrtsweg zur

Umgehung des Mühlenstaus ist der heutige Jakobsgraben: vom Abzweig von der

Oberhavel nördlich der Potsdamer Straße, Unterquerung dieser

wie auch der Umgehungsstraße und des Güterbahnhofes (heute

beides in Rohren),

Umrundung des Schützenworths, Vereinigung mit dem

heutigen Pumpergraben und wieder Unterquerung der Eisenbahn.

Danach folgt der Jakobsgraben der heutigen

Umgehungsstraße, biegt nach Nordwest unter ihr ab und

erreicht nach etwa einem Kilometer wieder die Havel.

Der Brandenburger Markt hatte durch diese Umfahrung

allerdings einen erheblichen Nachteil, weil der

Schiffsverkehr nun so weit entfernt vorbeigeleitet wurde.

Aus diesem Grunde unternahm man bald bauliche Anstrengungen,

um den Verkehr näher an der Stadt vorbeileiten zu können.

Eine Schifffahrt wurde bereits 1384 erwähnt, vermutlich ist damit

der Stadtgraben (heute Stadtkanal) unmittelbar südlich der

Neustadt gemeint. Ab 1455 wurde die Schifffahrt ausgebaut

und eine erste Schleuse errichtet. 1548 bis 1550 entstand

unter Kurfürst Joachim I. die

Kesselschleuse für etwa 8 Finowkähne je Schleusung vor dem Steintor. Sie war seither zur

Überwindung des Mühlenstaus ununterbrochen in Betrieb. Heute

befindet sich an deren Stelle die 1925/26 erbaute und

1995/96 komplett erneuerte Stadtschleuse. Frachtkähne

werden hier aber schon lange nicht mehr geschleust. Heute

dient sie als Sportbootschleuse.

Dass der Jakobsgraben der

Frachtschifffahrt gedient hatte, lässt sich an mehreren

Stellen ausmachen, einerseits als Uferverbau zum Anlegen von

Frachtkähnen, wie auch die Ansiedlung von Betrieben zu

beiden Seiten. Heute existieren viele Betriebe allerdings

nicht mehr.

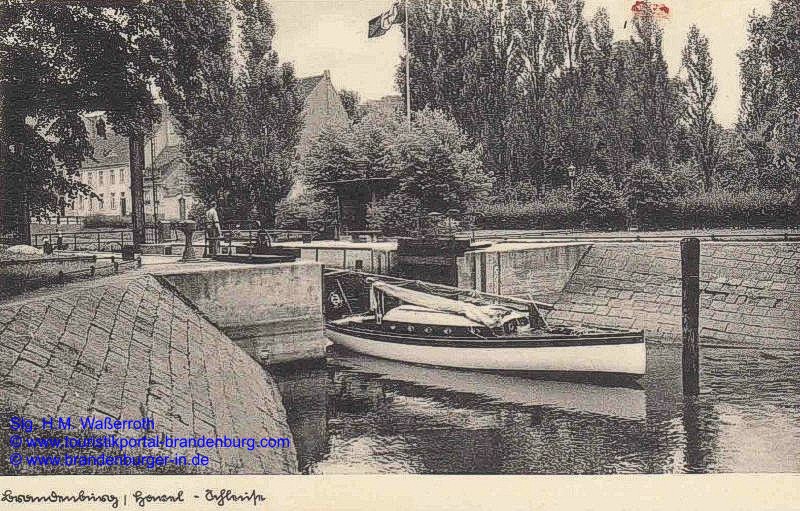

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt

Die Kesselschleuse auf einer

1908 gelaufenen Postkarte, Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt

Die Kesselschleuse auf einer

anderen gelaufenen Postkarte, Slg. H. M. Waßerroth

Verlag: unbekannt, Foto: unbekannt

Die Stadtschleuse auf einer

1935 gelaufenen Postkarte, Slg. H. M. Waßerroth

Im Zusammenhang mit der Errichtung des

Mühlendammes von der Neustadt, mit Einbindung der Dominsel

und zweier kleinerer Inseln, bis zum damaligen Slawendorf

Cracow entstand wohl auch der heutige Grillendamm. 1216

wurde eine "Neue Brücke" im Zuge des "Alten Dammes" erstmals

urkundlich erwähnt. Sie soll eine ältere vom Parduin zur

Burg (Dominsel) ersetzt haben und ermöglichte nun einen direkten

Zugang zum Fernhandelsweg von der Neustadt Brandenburg nach

Spandau.

Ein weiterer Damm als Verkehrsbauwerk sei

hier am Rande ebenfalls mit erwähnt: Der Sankt-Annen-Damm.

Viele werden wahrscheinlich gar nicht wissen, wo dieser Damm

denn ist, obwohl sie vielleicht vor Jahren oft darüber

gefahren sind. Bis zum Bau der Brücke über den Ostkopf des

Brandenburger Güterbahnhofes rollte der ganze Verkehr über

die heute als alte Potsdamer Straße bezeichnete ehemalige

Fernverkehrsstraße. Die Anlage dieser ca. 1,5 km langen

Trasse geht bis in Zeiten von vor 1631 zurück. Seinen Anfang

nahm er vom St.-Annen-Tor und überquert das Breite Bruch in

östlich und südöstlicher Richtung. Der Fahrdamm

verläuft über mehrere kleinere Sandinseln, bis er bei

Neuschmerzke wieder festes Land erreicht. Charakteristisch

ist die gewundene Führung des Weges, der mit dem geringsten

Bauaufwand die wegsamen Inseln verbindet.

Auf dem Sankt-Annen-Damm, ehemalige

Fernverkehrsstraße 1, heutige Alte Potsdamer Straße, ©

H. M. Waßerroth

All diese Anlagen waren auf einen

größtmöglichen Nutzen ausgerichtet, dienten der Verbesserung

der Verkehrsinfrastruktur und der optimalen Verwertung der

natürlichen Wasserkraft. Ob Schiffer, Fischer, Müller oder

Landwirte, alle hatten nur ihre eigenen Ziele vor Augen.

Deshalb kam es auch regelmäßig zu Beschwerden und

Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Interessen über

ein Stauziel.

Im Flussgebiet der unteren Havel hatten im Laufe der Zeit

ungünstige örtliche (topographische)Verhältnisse, Einwirkungen, die

zugunsten Landeskultur und vor allem der Volkswirtschaft von den Landesherren

in früheren Zeiten vorgenommen waren, Eigenmächtigkeiten von Beteiligten

und Anlieger und schließlich auch die zunehmende Schifffahrt von Hamburg

und Magdeburg nach Berlin in ihrem Zusammenwirken Zustände entstehen lassen,

die die Vorflut des Flusses immer mehr und mehr nachteilig beeinflussten. Die

Abführung des Frühjahrshochwassers verzögerte sich oft auf Grund der mangelnden

Abflusskapazität der Staustufe Brandenburg bis lange in den Sommer hinein.

Wasserbauliche Maßnahmen wie der Bau einer hölzernen Freiarche (Stimmingsarche)

mit Abflussgraben zum Beetzsee 1782 zur "Beschleunigung des Wasserabflusses bei

Brandenburg" und der im gleichen Zeitraum angelegte ca. 7,5 m breite

Silograben zwischen dem Beetzsee und dem Quenzsee verbesserten die Situation nicht.

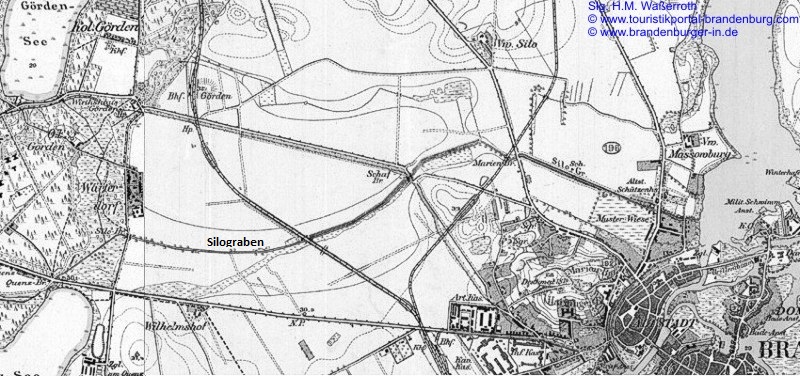

Der

Silograben auf einem Messtischblatt, Ausgabe 1903,

Brandenburgische Städtebahn und Westhavelländische Kreisbahn

wurden eingebessert, Slg. H. M. Waßerroth

Mit dem Stauregulativ vom 05.09.1832 und

einem Nachtrag dazu vom 13.12.1856 wurde für die Staustufe Brandenburg

nach zähen Verhandlungen ein Pegelstand von + 2,20 m im Winterzeitraum

und + 1,99 m für die restliche Zeit im Oberwasser am Brandenburger Pegel

festgelegt. Sobald diese Wasserstände in den entsprechenden Zeiträumen

überschritten wurden, waren sämtliche Freiarchen und Mühlengerinne so

lange geöffnet zu halten, bis das Oberwasser wieder auf das Stauziel

abgesenkt war. Auf das Steigen des Unterwassers sollte dabei keine

Rücksicht genommen werden. Damit war das Problem der mangelnden

Abflusskapazität trotzdem nicht gelöst.

Andere Regulierungsmaßnahmen wie

Durchstiche (1880) dienten vornehmlich der Verbesserung der

Schifffahrtsbedingungen. Diese fast alljährlich erfolgten Meliorationen, Vorflutverbesserungen

und Baggerungen usw. waren

nur sich auf einzelne Teile des Flusses erstreckende Maßnahmen und

erzielten nie mehr als rein örtliche und vorübergehende Erfolge.

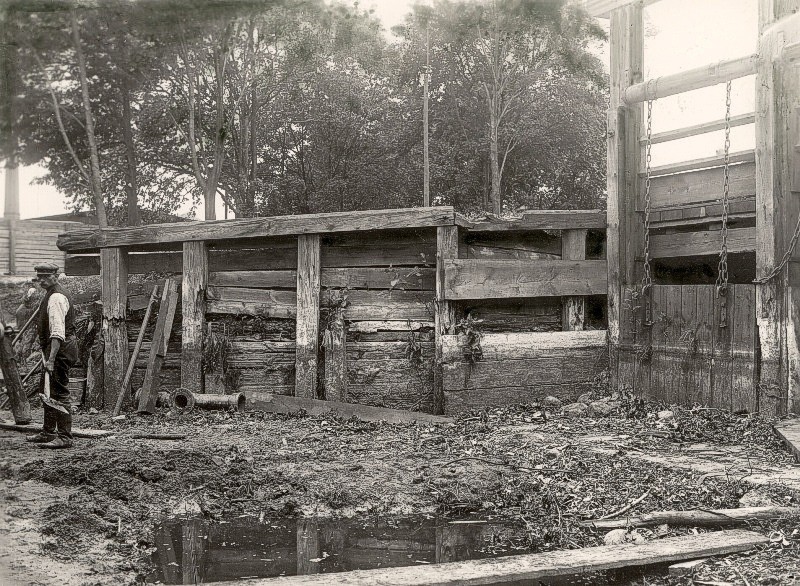

Foto: unbekannt

Die hölzerne Stimmingsarche

in der Krakauer Straße 1905, Slg. H. M. Waßerroth

Foto: unbekannt

Blick

zum Dom, rechts die Anlagen der alten Stimmingsarche

in der Krakauer Straße vor 1909, Slg. H. M. Waßerroth

Die Wiesenwirtschaft der 5700 ha umfassenden Havelniederung

oberhalb Brandenburgs, die gerade auf zeitige Entfernung des

Winterwassers von den Ländereien angewiesen war, wurde nach und nach

an den Rand des Verderbens gebracht. Hinzu kam der stetig steigende Schiffsverkehr.

Die Kesselschleuse war um 1870 an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gekommen.

Außerdem passte der sogenannte Plauermaß-Kahn wegen zu geringer Torweite (7 Meter)

nicht hinein. Deshalb wurde in einem Durchstich von der Brandenburger

Oberhavel zum Beetzsee von 1881 bis 1883 in der Krakauer Vorstadt die

neue Vorstadtschleuse gebaut. Mit einer nutzbaren Kammerlänge von 67 Metern

und einer Kammerbreite von 16,60 Meter bei einer Torweite von 8,40 Meter genügte

sie den neuesten Erfordernissen. Schleppzüge mit großen Kähnen nutzten nach

Inbetriebnahme die neue Vorstadtschleuse. Der restliche Schiffsverkehr fuhr

weiterhin durch die alte Kesselschleuse. Um 1890 nutzten bereits die Hälfte

aller Schiffe die Vorstadtschleuse.

Verlag: Panorama, Foto: unbekannt

Situation auf dem Stadtkanal auf

einer 1910 gelaufenen Postkarte, es herrschte eine

gefährliche Enge, Slg. H. M. Waßerroth

Infolgedessen kam man immer mehr zu der Erkenntnis, dass

diesen großen Missständen an der Havel nur dann abzuhelfen sei, wenn eine

gründliche und von einheitlichen Gesichtspunkten ausgehende Umgestaltung der

gesamten Abflussverhältnisse vorgenommen werde. Den Anfang zur Verwirklichung

dieser großen Aufgabe brachte nach langjährigen Vorarbeiten, Verhandlungen

und Entwurfsvorlagen das Gesetz vom 04.08.1904, in dem der preußische Staat

und Beteiligte Mittel zum Ausbau der unteren Havel für die Verbesserung ihrer

Vorflut in Höhe von insgesamt 11,39 Mio. Mark zur Verfügung stellten.

Alle hiernach angeordneten Bauausführungen wurden unter der Bezeichnung

"die

Verbesserung der Vorflut- und Schifffahrtverhältnisse in der unteren Havel"

zusammengefasst und einer besonderen Bauleitung unter dem Regierungs- und Baurat

Holmgreen in Rathenow übertragen. Von den im Rahmen dieses Planes ausgeführten

Bauanlagen bildeten die Arbeiten bei Brandenburg an der Havel ein in sich

abgeschlossenes Ganzes.

Berechnungen hatten ergeben, dass alle

Mühlengerinne und Freiarchen zusammen genommen eine

durchschnittliche Abflusskapazität von 140 bis 160 m3

je Sekunde haben, aber bei Hochwasser eine Kapazität von 210

bis 220 m3 je Sekunde benötigt wird. Um eine

möglichst schnelle

Gewährleistung der geforderten Stauhöhe von

+ 1,99 bis + 2,20 Meter in der Oberhavel am Brandenburger Pegel

nach Überschreiten dieses Wertes bei Hochwasser zu

garantieren, musste also die Leistungsfähigkeit der

Abflussöffnungen vergrößert werden. Eine solche Erweiterung

war nur an der im Jahre 1782 unter Friedrich dem Großen

angelegten Stimmingsarche möglich. Ihre 3 Öffnungen von je

1,68 m Weite und die Lage des Fachbaumes auf + 1,30 m des

Brandenburger Pegels waren völlig unzureichend. So entstand

für die alte Stimmingsarche in den Jahren 1909 (Wehr,

Straßenbrücke und westliche Uferbefestigung) bis 1910

(Sturzbett und östliche Uferbefestigung) für insgesamt 135000 Mark ein Ersatzneubau.

Beginn des Umbaus der alten Stimmingsarche von 1782

in der Krakauer Straße, Foto von 1909,

Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Beginn des Umbaus der alten Stimmingsarche von 1782

in der Krakauer Straße, Foto von 1909,

Slg. Stadtmuseum Brandenburg

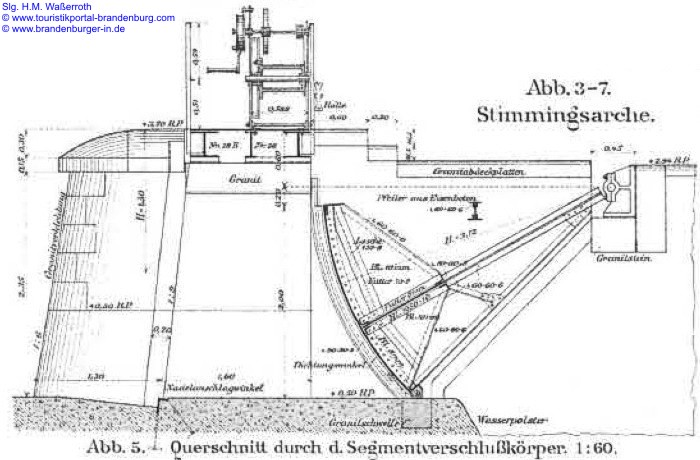

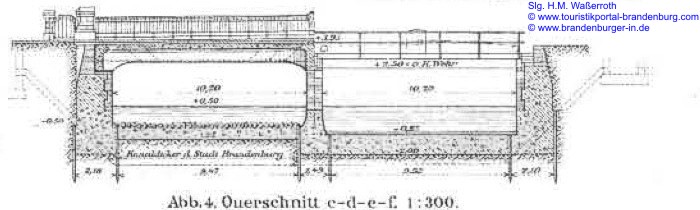

Bauzeichnungen der neuen massiven Stimmingsarche

in der Krakauer Straße, Slg. H. M. Waßerroth

Die nun massive Ausführung hatte

zwei Durchflussöffnungen von je 10 m lichter Weite. Die

Sohlentiefe lag bei + 0,50 m des Brandenburger Pegels. Die

Bedienung erfolgte von Hand über Kurbeln.

Für

die Durchflussmenge von nun bis zu 70 m3 in der

Sekunde in Spitzenzeiten mussten auch die Zu- und

Abflusskanäle entsprechend erweitert werden. Die Herstellung

des eigentlichen Bauwerkes mit Erd-, Ramm-, Beton und

Maurerarbeiten übernahm die Firma Liebold u. Co aus

Holzminden, Zweigniederlassung Berlin, die Lieferung und der

Einbau der Stahlschützen erfolgte von der Firma Noell u. Co.

in Würzburg. Alle übrigen Arbeiten sind von hiesigen Firmen

ausgeführt worden.

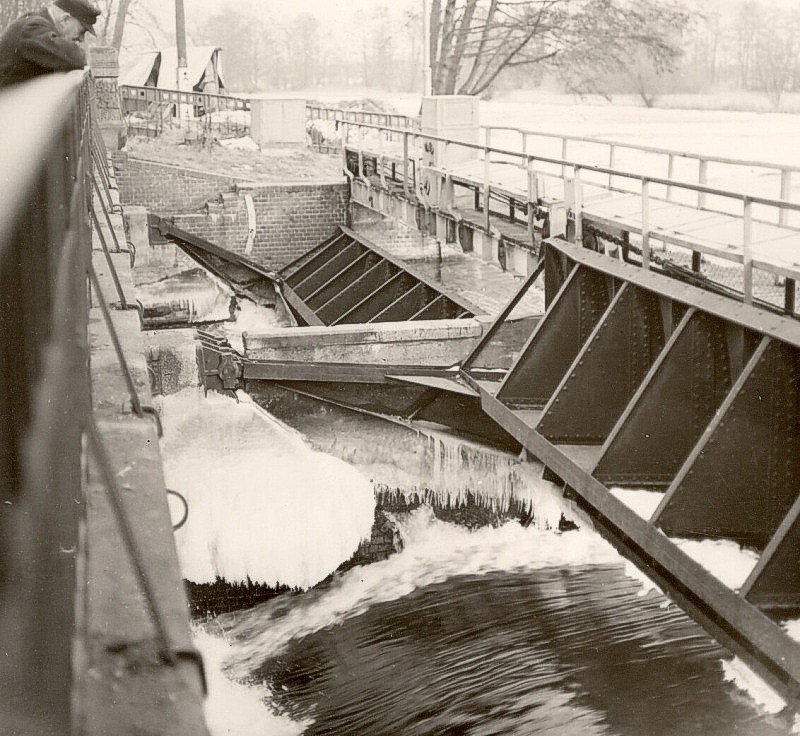

Die Schützen der neuen Stimmingsarche nach dem Umbau, Foto: Slg.

Stadtmuseum Brandenburg

Foto: unbekannt

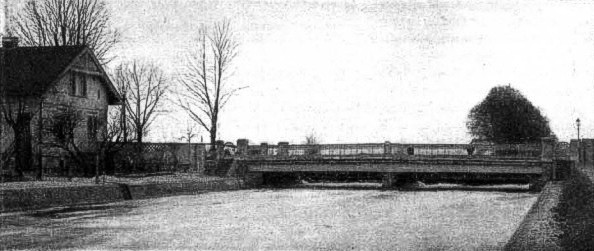

Die

neue Stimmingsarche

in der Krakauer Straße nach dem Umbau, Slg. H. M. Waßerroth

Die nun gewaltige Wassermenge, welche

die Stauanlagen passieren konnte, musste aber auch die

Ortslage der Stadt Brandenburg durchfließen, was ohne

Aufwendung unverhältnismäßig hoher Mittel für den

Havelausbau nicht möglich gewesen wäre. Der immer mehr

anwachsende Schiffsverkehr auf der Havel wurde in der

Ortslage durch die vielen Klappbrücken ebenfalls zum

Problem. Deshalb entschloss man sich auch aus

wirtschaftlichen Gründen zum Bau eines Kanals vom Beetzsee

durch die sogenannte Siloniederung zum Quenzsee, einem Randsee des Plauer Sees. Dieser Kanal sollte nicht nur die

Hochwassermenge ableiten, sondern gleichzeitig der

Schifffahrt die mühselige Durchfahrt durch die Stadt

Brandenburg mit ihren Brücken und Flusswindungen bis zum

Plauer See ersparen. Außerdem verkürzte sich der Weg um 2

km.

Das wiederum bedeutete, dass der

gesamte Schiffverkehr um Brandenburg herum in den Beetzsee

geleitet würde, was die Anlage einer weiteren

Schleusungsgelegenheit erforderte. Die Stadtschleuse am

Steintor würde dann nicht mehr erreicht werden. Die

vorhandene Vorstadtschleuse konnte die Schleusung der Schiffe der

Stadtschleuse aus Kapazitätsgründen aber nicht mit

übernehmen.

So entschied man sich, südlich neben

der bestehenden Vorstadtschleuse noch eine moderne

Schleppzugschleuse zu errichten.

Die Bauausführung der

Schleppzugschleuse begann im August 1906 und endete mit der

Übergabe durch den Regierungspräsidenten in Potsdam am

30.06.1909 bei einer Bereisung der Märkischen Wasserstraßen

durch die Schifffahrtkommission.

Der Bau des Silokanals begann ein Jahr

nach Baubeginn der Schleppzugschleuse im August 1907 und die

feierliche Betriebsübergabe war am 19.11.1910.

Im Laufe der weiteren Zeit erforderten

Eindeichungen an der Oberhavel und Wegfall von kleineren

Gerinnen eine weitere Erhöhung der Durchflusskapazität der

Staustufe Brandenburg auf nun 262 m3

je Sekunde. Die vollständige Öffnung der Stadtschleuse für

einen ungehinderten Wasserabfluss erreicht nur 20 m3

je Sekunde. Neujahrsarche, Eisenbahnarche und Großer

Überfall schieden für Erweiterungen aus. So wurde ein

erneuter Umbau der Stimmingsarche notwendig und von 1963 bis

1966 realisiert. In diesem Zusammenhang musste auch der

Zuflussgraben im Oberwasser im Bereich der Krakauer Havel

stellenweise um bis 40 Meter verbreitert werden. Die neue Anlage verfügt ebenfalls über 2

Durchflussöffnungen von nun 16 Meter Breite. Statt

Segmentschützen erhielt das neue Wehr Fischbauchklappen, die

je nach Bedarf abgeklappt werden können und vom Wasser

überströmt werden. In einem Häuschen auf dem Mittelpfeiler

befinden sich die Antriebe für die Klappen. Bedient werden

sie über Fernsteuerung von der nahen Vorstadtschleuse.

Die Verbreiterung der Stimmingsarche

erforderte auch einen Neubau der Straßenbrücke. Ihren Namen

hat sie im Volksmund behalten: "Brausebrücke", obwohl der

Ursprung des Namens nicht mehr gegeben ist. Als die

Stimmingsarche noch Segmentschützen hatte, "brauste" das

Wasser immer unter den angehobenen Schützen hindurch.

Der erneute Umbau der neuen Stimmingsarche, Februar 1964, Foto:

Weigelt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Baustelle für die neue Stimmingsarche Februar 1964,

Foto: Weigelt, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die neue Stimmingsarche kur vor ihrer Fertigstellung März 1967,

Foto: B. Wernitz, Slg. Stadtmuseum Brandenburg

Die Stimmingsarche heute, vom Unterwasser gesehen, davor

die Brücke der Krakauer Straße, ©

H. M. Waßerroth

aus verschiedenen Quellen

bearbeitet und ergänzt von H. M. Waßerroth

nach oben

Vers. 2.2.2. vom 04.01.2026

|